Отец рассказал

Отец рассказывал про Блокаду.

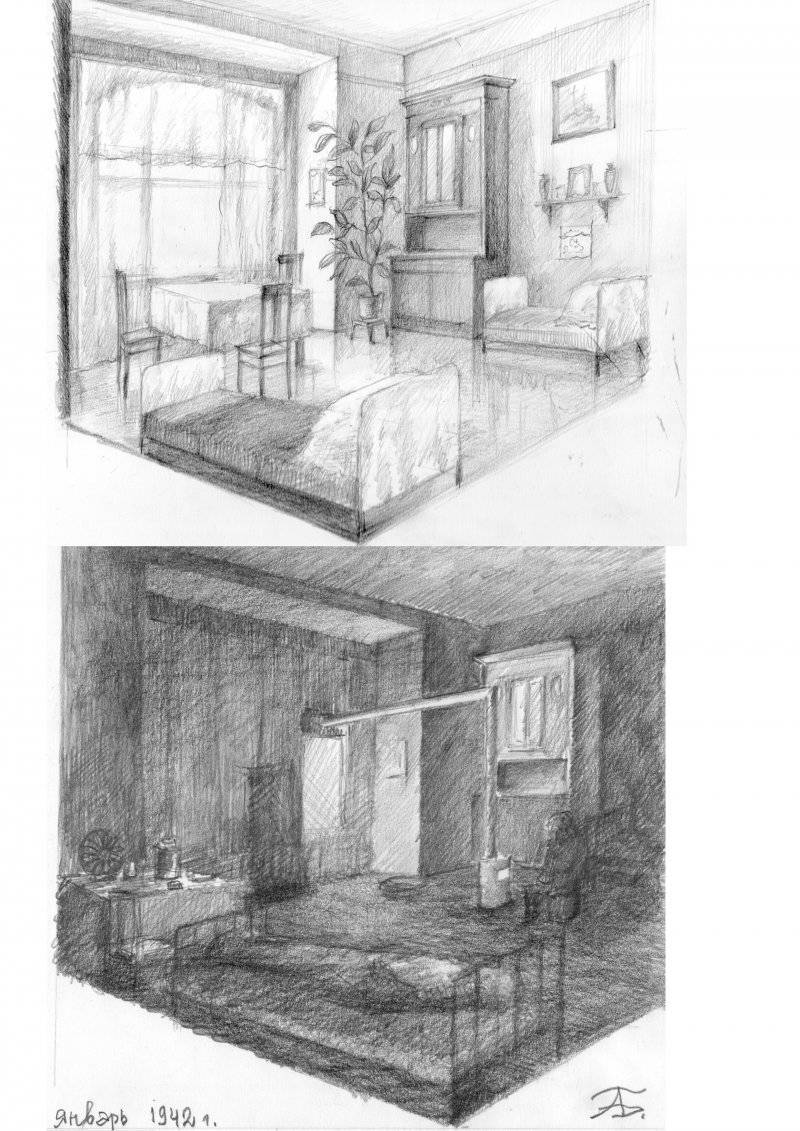

1. Пещерный быт блокады.

Перед войной часто устраивались учения ПВО. Мы уже привыкли к тому, что люди носят сумки с противогазами и только опасались попасть во время этих учений на носилки - как пострадавшие или раненые - чревато было потерей времени до конца учений.

22 июня 1941 года началось с солнечной, теплой погоды. Мы с папой и старшим братом отправились в город, на очередную прогулку-экскурсию. Папа обычно водил нас по городу и показывал интересные уголки.

Сообщение Молотова мы слушали в начале Большого проспекта ВО. У всех, кто стоял рядом, появилась какая-то озабоченность, большинство было потрясено. Запомнилось на всю жизнь, как папа грустно сказал: 'В какое интересное время мы живем!'

Начиная с июля месяца, стали собирать цветные металлы, лопаты. Этим занимались в нашем домоуправлении и мы - мальчишки и подростки были на подхвате.

На крыше нашего дома установили счетверенный зенитный пулемет. Расчет был из пожилых (с нашей точки зрения - стариков). Нам они разрешили помогать и мы с энтузиазмом таскали на чердак ящики с патронами. Ну не совсем таскали - ящики были маленькие, но очень тяжелые, поэтому приходилось вдвоем - втроем кантовать ящики со ступеньки на ступеньку.

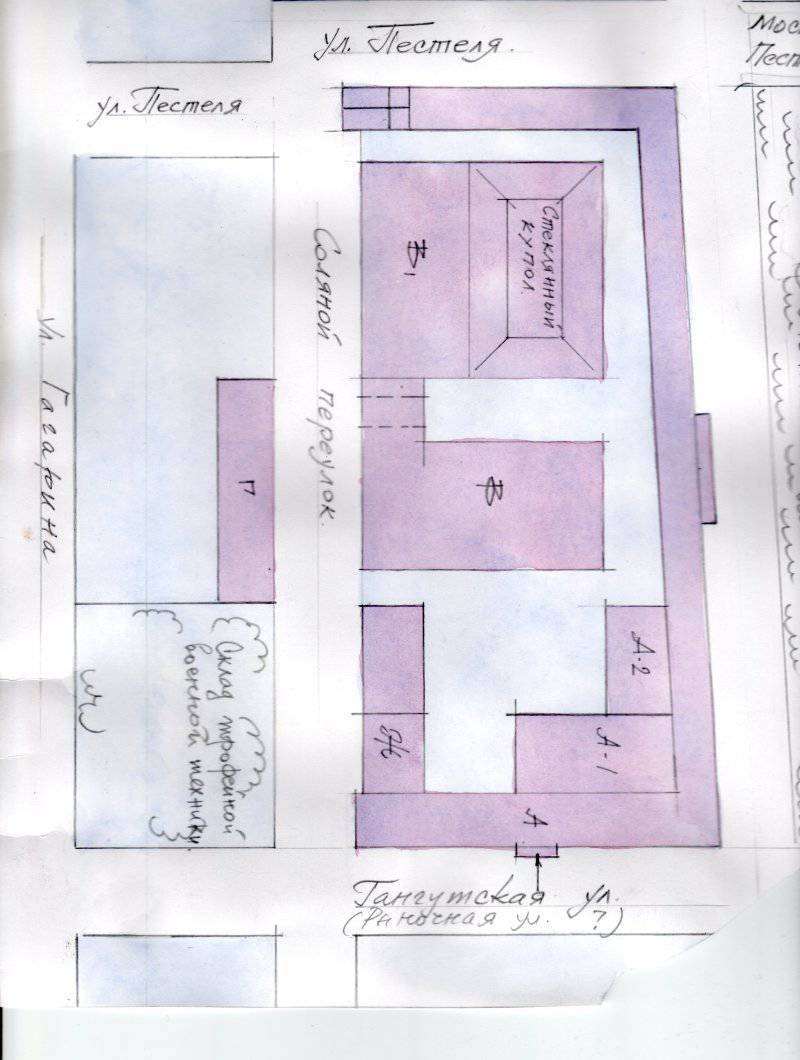

Могу только представить себе, как тяжело было солдатам затаскивать на крышу счетверенный максим, да еще и с тяжеленной опорной тумбой. Дом наш был семиэтажный, дореволюционной постройки - 'Перцевский Дом' - он и сейчас стоит на Лиговском проспекте рядом с Московским вокзалом. Собственно это даже не дом - это целый квартал, построенный братьями Перцевыми в 1917 году, причем в нем были запланированы магазины, гостиницы, театр и разных категорий квартиры на сдачу. Здоровенный доходный дом-комплекс. Он был в ведении Управления ЖД Октябрьской и Кировской и жили там семьи железнодорожников, а после волны репрессий в конце 30 годов - и НКВДшники., въезжавшие в освободившиеся после ареста комнаты. Жизнь у них видно тоже была интересна - в самом начале войны один из них застрелился из охотничьего ружья прямо у себя на балконе - так что его было видно с нашей кухни. Столько кровищи из него натекло - я даже после артобстрелов такого не видел.

О размерах дома судите сами, если в 1941 году в доме жило около 5000 человек. Квартиры, естественно были коммунальными. В рассчитанные при постройке дома на 1 семью среднего достатка комнаты селилось по 3-4 семьи. Высокие потолки в блокаду сыграли свою роль - таскать все по лестницам - с большими маршами - было очень сложно.

Потом мы таскали песок на чердак. Там же видели, как все деревянные части тщательно промазывали какой-то жижей. Говорили, что это убережет от пожаров, если будут бомбить наш дом зажигательными бомбами.

Песок таскать было легче, чем патроны, но не так интересно. Все это мы делали добровольно. Опасность, которая витала в воздухе, подстегивала нас помогать взрослым.

С каждым днем становилось все тревожнее. В городе появилось много беженцев, с мешками, узелками, некоторые с коровами. Вид у всех был пришибленный.

Мгновенно исчезли продукты, появились карточки.

Начались бомбардировки. Сгорели Бадаевские склады, также немцы прицельно били по тем местам, где были рынки. Неподалеку от нас была барахолка - по ней тоже досталось.

Помню, вечерело, светило солнышко, а на полнеба был гигантский шлейф черного дыма -от горящих Бадаевских складов. Страшное и дикое зрелище. От такого вида становилось жутко.

Очень тревожило стремительное продвижение немцев. Совинформбюро было немногословным, но тревога росла, чем дальше, тем больше. Похоже, что не было силы остановить эту стремительно прущую лавину.

Папа был направлен на строительство оборонительных сооружений.

Изредка он заезжал домой и привозил с собой то пшена, то чечевицы.

(Забавно видеть сейчас в магазине продающуюся по высокой цене чечевицу - в то время чечевица считалась фуражом для лошадей и то, что мы стали ее употреблять в пищу, тоже было знаком беды.) Папа не распространялся о том, что ему приходилось видеть, но чувствовалось, что положение у нас аховое. Он как-то высох, почернел, был весь в себе. Визиты были очень кратковременными, иногда спал пару часов и снова уезжал.

В конце июня нашу школу эвакуировали в деревню Замостье, километрах в 10 от ст.Веребье. Окт. Ж.д.

Как моя мама ни противилась этому, мне пришлось ехать. Мама попросила соседку, поехавшую вместе со своими сыновьями-близняшками, чтоб соседка и за мной присмотрела. Мне кажется, что в этой эвакуации я пробыл от силы недели 3, а то и меньше. Я не говорю о том, что бытовая сторона была плохо подготовлена. Спали в избах на соломе. Питание тоже было убогое и есть хотелось.

Соседка устроилась получше, да и детям своим еду прикупала, да и готовила им сама.

Одним прекрасным вечером, когда мы вернулись с работы по прополке грядок от сурепки, произошло примечательное событие - вдоль главной деревенской улицы стремительно полетел немецкий самолет очень низко, на бреющем полете. Отлично его разглядели. Я тут же написал об этом в письме домой. Через несколько дней за мной приехал брат и мы вместе с соседкой и ее близнецами отправились домой. Администрация школы, бывшая там же в деревне особо этому не противилась.

На станцию шли ночью - днем немецкая авиация уже вовсю расстреливала все, что двигалось по дорогам. Через определенные участки пути останавливали дозоры - проверяли документы. Соседка устроилась с детьми на возах с сеном, ехавшими тоже на станцию, а мы с братом шли и пели шуточную песню про 10 негритят, которые пошли купаться в море и почему-то тонули один за другим.

На следующий день уже ехали в поезде в Ленинград. У станции Малая Вишера увидели из окна распластавшийся на насыпи немецкий самолет. Падая, он повалил с десяток телеграфных столбов.

Оказаться снова дома было счастьем. Все время эвакуации я ни разу не мылся в бане, да и кормили плохо, все время есть хотелось. Работали мы на прополке сурепки. Мощный цветок - размером с нас. Красивая такая, а вот на пропалываемых грядках чего-то ничего не было, кроме этой сурепки...

Чудово немцы захватили 21 августа. Значит, мы проскочили с братом за пару недель до этого. Что случилось с остальными детьми, оказавшимися под немцем - не знаю. Но вряд ли многие из них выжили, с теми одноклассниками, что там остались я потом не встретился..

Папа был на оборонных работах, мама тоже на работе, брат выполнял какие-то поручения домуправления. А я играл с ребятами на дворе, рядом с работой мамы. (Когда в этот дом попала бомба, нас к счастью рядом не было.) Возвратился на некоторое время папа. Рассказывал, что на дороге много разбитой техники, авиация немцев свирепствует, буквально ходит по головам, гоняется даже за одиночками и без всякой пощады расстреливает беженцев, хотя с бреющего полета отлично видно, что это не военные. На дороге по обочинам множество трупов - женщины, дети, особенно ему запомнились учащиеся 'ремеслух' - мальчишки-подростки из ремесленных училищ жались друг к другу - их трупы лежали буквально кучами. Это почему-то его потрясло особенно.

Он был в подавленном состоянии, мы его таким никогда не видели, он был очень сдержанный человек. Впрочем, долго отдыхать ему не пришлось - оборонительные сооружения продолжали делать - уже на ближних подступах, а как специалист он ценился (у него не было высшего образования, но был богатый опыт работы на инженерных должностях, до войны он работал в отделе по ликвидации последствий аварий на Кировской железной дороге, перед самой войной перешел на другую работу поспокойнее, потому что в отделе многих посадили, да и возраст уже - ему было 55 лет.)

В это время уже начались регулярные артобстрелы.. В основном ударам подвергался район площади Труда и мы с мальчишками бегали туда собирать осколки. На кой черт они нам были нужны - непонятно, но собранным рваным железом гордились, глупенькие коллекционеры. Потом это быстро прошло, новизна очень скоро закончилась.

Однажды вечером (конец августа - начало сентября) я был на углу Гоголя и Гороховой. Уличное движение регулировала низенькая полная девушка в военной форме и какой-то плоской каске. Как только прозвучал сигнал воздушной тревоги, пронзительно что-то провизжало - я еще успел заметить, как что-то косо мелькнуло в воздухе. Бомба попала в особняк известной графини рядом со стеной соседнего дома (там потом была здоровенная брешь). Успел еще заметить, как регулировщица комично пригнулась.

Интересно, что рядом с этим местом во время взрыва проезжал троллейбус - там он и остался. Я быстро убрался в ближайшее бомбоубежище, а после отбоя ВТ на месте взрыва на месте клубилось большое облако дыма и пыли. Говорили, что немцы сбрасывают какие-то комбинированные бомбы. Выла эта бомба премерзко.

Забавно, что сейчас утверждают, что это здание в блокаду не было повреждено - читал недавно в книжке - а у меня на глазах в него попала бомба... Была там к слову медчасть НКВД...

В это время были беспрерывные бомбежки по ночам. Мы несколько раз спускались по темной лестнице в подвал, куда нас пускали постоять в коридоре те, кто там жил. Так мы спускались несколько раз за ночь вниз. А потом так же по темной лестнице лезли обратно на свой 4 этаж ( по высоте соответствует 6 этажу современных зданий - чтоб понятнее было.)

Потом мы отказались от такого удовольствия, решив, что суждено - то и будет. Да и папа оценил защитные свойства нашего подвала очень низко.

На сигналы тревоги не реагировали, как спали, так и продолжали спать.

Налеты производились большим количеством самолетов. Если и оказывалось какое-то сопротивление - то я его не видел. Несколько раз я выходил во двор во время воздушных тревог - это были лунные ясные ночи и на высоте звучали характерные звуки моторов немецких бомбардировщиков - одновременно какие-то занудные и тревожные.

Наших истребителей я что-то не слышал и не видел. Зенитки - те тарахтели и иногда и 'наш' пулемет стрелял...

Потом в ходу было шуточное подражание диалогу зениток и бомбардировщиков:

- Везу-везу-везу...

- Кому-кому-кому?

- Ваммм...Ваммм...Ваммм

Слухи в это время ходили самые разные, а то, что было много раненых еще и усугубляло ситуацию. Скрыть такие количества было сложно. Многие школы экстренно занимались под госпиталя. Об учебе и речи не было - в нашей школе был пункт для проживания беженцев, а в соседней тоже был развернут госпиталь, и там полно было наших раненых. Правда несколько школ - очевидно непригодных для таких целей и в блокаду работали как школы.

Беженцев тоже было много, а в связи с блокадой им и деваться было некуда. В основной массе они были из сельских районов, и в городе им пришлось несладко. Полагаю, что большей частью они погибли в блокаде - на нерабочих пайках, без поддержки соседей и родных в промерзлых школах выжить им было практически невозможно.

Другой категорией практически полностью погибшей - были мальчишки из 'ремеслух'. В основном они были иногородними, жили в интернатах и по большому счету никому не были интересны - для работы - недоучки, а по возрасту уже не дети. А умишки-то еще детские. Да и руководство у них тоже отличилось - я слышал, что было несколько процессов с расстрельными результатами, потому что руководство 'ремеслух' занималось колоссальными махинациями с продуктами, предназначенными для учащихся.

Один из типажей, характерных для блокады - обезумевший от голода подросток-ремесленник.

Даже наша семья с этим столкнулась...

Каждый день приносил новые - и все время плохие новости. А я ходил с мамой на работу и с нетерпением ждал времени, когда пойдем в столовую (угол Гороховой и Мойки) - есть так называемый дрожжевой суп. Жидкая мутная похлебка с твердыми крупицами неизвестного происхождения.

До сих пор вспоминаю с удовольствием. Когда мы стояли в очереди - по большей части на улице - мы, конечно, подвергались опасности попасть под артобстрел, но нам везло, снаряды падали в это время в другом районе.

По дороге на работу с каждым днем добавлялось все больше разрушенных бомбами домов. Разнесло дом Энгельгардта. Прямым попаданием разрушило дом напротив дворца Белосельских-Белозерских...На меня очень гнетущее впечатление произвело разрушенное здание на углу Гоголя и Кирпичного переулка. Все здание рухнуло, кроме одной стены.

Из-за того, что она была очень неустойчивой, ее завалили прямо при мне, зацепив ручной лебедкой. Лебедка стояла в подъезде Банка. Было здание - и нету. Ни о каких спасательных работах и речи не было - там за жидким деревянным забором на разборке поработало полтора десятка девушек из МПВО. Да и работали они несколько дней. А наверху - на каком-то огрызке перекрытия осталась стоять кровать.

Вечером возвращались домой. Брат к этому времени что-нибудь уже выкупал по карточкам. Ужинали уже втроем. Состояние было такое, что немец неотвратимо будет захватывать город.

У меня было два стальных шара от шаровой мельницы, диаметров 60-70 мм. Я прикидывал, как только немцы появятся во дворе - я эти шары в них брошу...

Все-таки в 10 лет мальчишки глупенькие...

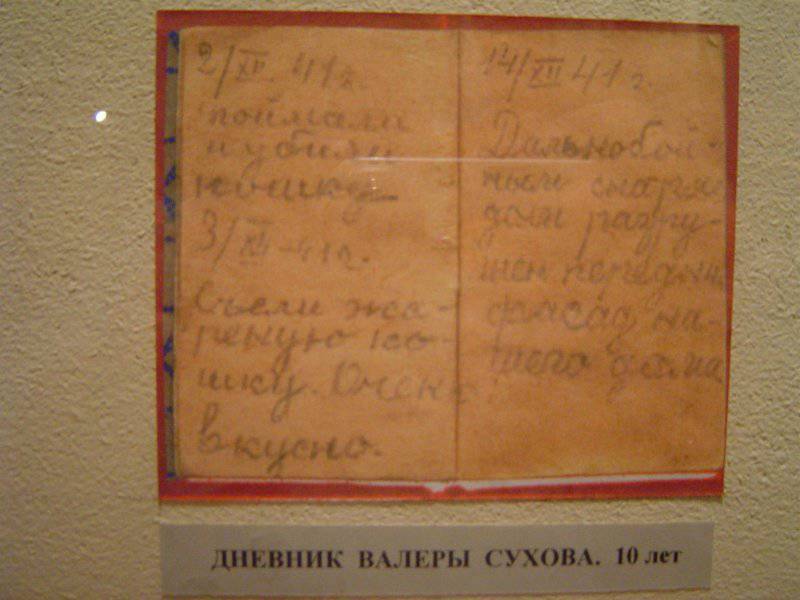

А у мамы на работе я занимался тем, что решал задачи по арифметике за 3 класс - с помощью арифмометра. Это было очень занятно! Что-то читал. Ничего не запомнилось, вероятно, потому, что все мысли были о куске хлеба.

Интересно то, что когда человек просто проголодался - он мечтает о чем-то вкусном, каких-то блюдах сложного приготовления, а вот когда голодает уже серьезно - тут все мысли именно о хлебе - убеждался по многим блокадникам. Мой сосед - Борька - до голодухи мечтал о том, как ему после войны купят 'тогтик' (он был картавым), а потом уже - как задистрофел - и до своей смерти в декабре - мечтал только о 'хлебце'.

И в семье моей будущей жены - то же самое было.

По-прежнему никакой информации о положении на фронте. Совинформбюро скупо сообщало о сдаче городов. А что творилось под Ленинградом - было совершенно неизвестно. Хотя рокот канонады звучал все время и было понятно, что это и город обстреливают (что погромче грохало) и под городом идет жуткая молотилка.

Сообщения типа 'На Ленинградском фронте Нская часть провела успешную операцию. Убито 500 солдат и офицеров фашистских захватчиков, уничтожен 1 танк' никакой ясности не давали.

В городе все передавалось шепотом из уст в уста. Здесь была и правда и вымысел, но как ни старалась наше руководство, всем было ясно - положение очень тяжелое, может быть даже катастрофичное.

Дома начались новые проблемы - с ноября как-то вдруг стало очень холодно. Папа заранее позаботился, достав нам буржуйку - жестяную печку и трубы. Мы одни из первых установили эту печурку и могли и обогреться и вскипятить чайник и еду подогреть. Дело в том, что до войны пищу готовили на керосинках и примусах. Для этого использовали керосин. Но осенью керосин кончился.

Встал вопрос - где брать дрова? Брат вооружился фомкой - коротким ломиком - и во время своих походов добывал какое-нибудь дерево - чаще всего притаскивал отодранные откуда-то доски. На плечи брата - ему было на пять лет больше, чем мне - легла основная нагрузка. Я сейчас содроганием думаю, как же ему было тяжело, он буквально вытягивал семью, добывая дрова, выкупая хлеб, съестное. Как ему хватало сил? Со мной он был суров и требователен. Он вообще был образцовым. А я был разгильдяем.

Встал водопровод в ноябре. Отопление естественно тоже отсутствовало...

Вот тут мы и убедились - чем больше благ цивилизации, тем тяжелее от них отказываться. Мы стремительно скатились буквально в пещерный уровень быта.

Надо отметить, что чем примитивнее люди жили до войны - тем им легче было в блокаду. Недавно видел воспоминания актера Краско - его семья жила на окраине в деревенском доме со стороны финской части блокады. Так они вошли в блокаду с туалетом, колодцем, дровами, своей нормальной печкой, огородом и запасом еды с этого огорода. У них сначала даже молоко было.

Ну и немецкие дальнобои и авиация по ним не долбали, а у финнов возможностей обстреливать и бомбить не было - выдохлись они уже к тому времени.

Также чуть легче было тем, кто жил в домах с печным отоплением. Таких домов в центре и сейчас много. А наш дом был передовым - с центральным отоплением. Водопроводом. Электричеством. Канализацией.

И все это кончилось.

Единственно хорошее - бомбежки практически закончились. От падения бомб наш домина качался как корабль на волнах (никогда бы не подумал, что такое возможно, и он при этом не развалится). Напротив нашего дома упало три бомбы двухсотки. Первая разнесла вдрызг пивной ларек. Вторая влетела в шестиэтажное здание напротив. Третья - через дом. Говорили, что якобы их сбросила немецкая летчица, ее сбили и взяли в плен.

Зато артобстрелы стали чаще и длились дольше.

Я должен был таскать воду и выносить нечистоты в 'параше' - ведре. Для меня это тоже была приличная нагрузка, я сильно ослабел от голода и холода и слабел с каждым днем больше. Голод не давал и заснуть, мучила бессонница. Хотя ложился спать одетым и накрывался несколькими одеялами и пальто, согреться было очень сложно. Ни бомбежки, ни постоянные обстрелы так не изнуряли, как холод и голод. Сна как такового не было. Было пунктирное забытье.

Очень давило отсутствие света. На день от светомаскировки открывали кусочек окна. Но в ноябре у нас день короткий и в основном пасмурно. У меня скоро появилось забавное явление - когда смотрел на источник света - коптилку, печку - все было с радужным нимбом. К грохоту разрывом мы очень быстро привыкли - когда было тихо - это удивляло, но немцы постоянно долбили по городу, так что где-нибудь да грохало.

А вот к голоду и холоду привыкнуть было невозможно. Болело и ныло нутро и все время была какая-то мерзкая изнуряющая дрожь. Хотелось что-нибудь погрызть, пососать.

В нашей семье каждая пайка делилась на три части. (Трехразовое питание). Когда получал очередную треть, резал ее на тонкие пластики и эти пластики прикладывал к раскаленной стенке буржуйки. Сразу образовывалась корочка. Такой ломтик даже не жевался - сосался, и корочка позволяла продлить действие, обмануть себя - вроде как долго ел - значит много съел. С несколькими такими ломтиками выпивалась кружка кипятку, а если можно было - то какой-нибудь 'заварушки'.

Все что можно было съесть в доме - и несъедобное по мирным меркам - все было съедено.

Мы довольно долго ели студень из столярного (казеинового) клея, благо папа сделал запас из 10 плиток. Мама готовила студень с лавровым листом и теми специями, что нашлись в доме. Когда мама готовила очередную порцию студня, был праздник. Студень раздавался небольшими порциями. Не могу сказать, что даже в то время был вкусным. Но все ели с удовольствием.

Пытались варить ремни, но у нас ничего из этого не вышло - потом узнал, что есть можно только сыромятную кожу.

На дрова шла мебель. Меня удивляло, что брат плакал, когда колол и пилил нашу мебель. У меня не было никакой жалости к вещам, лишь бы хоть ненадолго погреться.

Когда читаешь книги о блокаде, узнаешь, что битва за город шла все время, не переставая, не считаясь с потерями. Наши остервенело пытались прогрызть немецкую оборону, немцы так же не считаясь с потерями пытались удавить город. Мы же практически жили не ведая, что происходит у стен города. Только грохотало все время.

Каждое утро, пока были силы, я вставал вместе со всеми. Задача принести воды - я таскал в трехлитровом бидоне - была для меня очень тяжелой. Главное, что хлебные нормы выдачи по пайку все время уменьшались, уменьшались и силы. Мы еще раньше решили, что мне больше не стоит ходить с мамой на работу. Я стал оставаться дома.

Воду сначала брал в колонке во дворе. Таскать бидон наверх с каждым разом становилось все тяжелее и тяжелее, хорошо хоть колонка была во дворе. Вот нечистоты таскать было проще - во-первых, тяжесть несешь вниз, а во-вторых, нечистот с каждым днем становилось все меньше и меньше, в точном соответствии со старой медицинской поговоркой: 'Каков стол - таков и стул'. Стол был крайне убогий - соответственно и стул усох до минимума.

Недавно читал воспоминания о блокаде сотрудника Эрмитажа. Его приятель, успевший эвакуироваться до блокады, потом ему рассказывал, что ему изорвали все книжки в библиотеке и нагадили кучами дерьма, чуть не слоем на изорванные книжки... Как-то странно - и то, что книги изорвали, а не сожгли и главное - откуда столько дерьма взяли...

Мы сливали нечистоты в ливневой колодец на заднем дворе за домом.

Чем холоднее становилось, тем большее время я проводил в постели - ноги плохо слушались, да и делать, в общем-то, было нечего.

Печку топили два раза в день - вскипятить воду. Дров не было. Мебель почти всю сожгли, а брат много принести не мог.

Однажды он пришел вечером страшно взволнованный. Ходил за хлебом, была как всегда очередь, покидать ее было нельзя, с хлебом были перебои, и потому с пайком он шел в уже полной темноте. (А темно было везде - на улицах, во дворе, в подъезде, на лестнице, в квартире - света же не было. Многие носили специальные значки, вымазанные фосфорной краской и тускло светившиеся поэтому - чтобы друг на друга не натыкаться.)

Говорит маме: 'Я, наверное, человека убил. На меня в подъезде напал ремесленник, хотел хлеб отнять' Брат ударил напавшего фомкой по голове и тот упал. Даже я почувствовал серьезность момента.

После некоторых раздумий мама пошла проверить.

Возвратилась радостная - ремесленника в подъезде не оказалось!

Все вздохнули с облегчением.

Комната от нашей коптилки и буржуйки скоро вся закоптилась. Да и мы тоже. Стала замерзать вода. Стало совсем не до мытья, да и колонка, поработав с перебоями, отчего приходилось и ходить чаще и ждать на морозе, умерла совсем. Пришлось искать другие источники воды - а это и путь длиннее и идти больше, больше сил расходовать.

Бесперебойнее всего работала колонка в подворотне школы ? 205, что на Кузнечном переулке. Даже в сильные морозы там можно было добыть воду. Пишу 'добыть' не случайно - ослабевшие люди и расплескивали воду и разливали свои посудины, падая на буграх льда вокруг колонки - и льда становилось все больше. И подойти к колонке было трудно, и особенно трудно было вынести воду, не разлив.

Несколько раз приходилось набирать снег, но у талой воды был противный привкус мыла.

По лестнице идти тоже стало труднее. Ведь не я один таскал воду и нечистоты. И разливали и роняли... И все это замерзало на ступеньках.

Мороз-то был неслыханный. Правда благодаря этому морозу заработала 'Дорога жизни'. Думаю, что без нее не выстояли бы - на баржах столько б привезти не получилось.

С возрастом, чем дольше я живу, тем сильнее чувствую вину перед братом, за то, что во время страшного голода я ненавидел брата за то, что он по решению мамы отрезал себе хлеба чуть больше - на несколько миллиметров - чем мне и маме. Я сидел рядом и как затравленный зверек смотрел на ломтики хлеба. А у него ломтик всегда был больше - на несколько миллиметров!!!

Внутри все кипело и негодовало, хотя я прекрасно знал - что если что-нибудь случится с братом - нам конец.

Вот ведь - тебя спасают из последних сил, рискуют своей жизнью, а ты ненавидишь своего спасителя. Хотя ты - без этого спасителя - ничто.

Сколько же всего брат вытянул на своих плечах....

Я уже не мог затаскивать воду на четвертый этаж без того, чтоб не помогать себе руками, подтягивая тело, держась за перила. Идти не получалось, ноги были ватные и как-то словно онемели, практически втягивал себя на каждую ступеньку. Всякий раз, когда шел за водой - проходил мимо горящего дома - разбомбленное задание на углу Разъезжей улицы горело практически месяц. Неторопливо, размеренно - сверху вниз... Внизу располагалась библиотека - и библиотекарши вытаскивали книги на улицу, просили прохожих забрать кто что сможет - чтоб книги не сгорели. Брат рассказал, что Гостиный двор тоже очень долго горел. Тушить было нечем и некому - стараниями фрицев пожаров в городе было столько, что пожарные работали только на стратегически важных объектах. До жилых домов уже руки не доходили.

Однажды я выносил нечистоты - и упал. Я не помню, поскользнулся или споткнулся, но упал головой вперед. Ведро запрыгало по маршу вниз, ноги оказались выше головы, а я понял, что мне не встать. Как я ни старался подняться - никак это не получалось. Руки подламывались, подтащить ноги тоже не выходило. После долгой мучительной возни кое-как встал, цепляясь за ограждение, совершенно выбившись из сил. Содержимое параши разлилось по ступенькам... Домой вернулся страшно расстроенный, хотя никто меня не 'застукал'.

Перед Новым 1942 годом в дом привезли папу. Сослуживцы его видели, что он уже не жилец и сделали все, что могли, чтобы хоть дома умер.

Папа мне сказал, что если мы встретим Новый и Старый новый год - все будет хорошо.

Он слег сразу и встал только один раз - к 'праздничному столу'. По причине праздника горела и буржуйка и коптилке, мы шиковали. (Электрические лампы при включении давали такой накал, что в темноте чуть было видно красноватую нить накаливания)

На столе была бутылочка пива, которую выдали по карточкам, не помню уж взамен чего.

Папа стал настаивать, чтобы брат поделился пряником, который тот выкупил на хлебные талоны своего пайка - перед новым годом дали такую возможность получить вместо хлеба пряник - брат и меня спрашивал заранее, но я отказался на такой обмен - хлеба получалось больше.

Брат отказался, папа обиделся, стал возмущаться...

Праздничного настроения естественно не было.

Папа был неузнаваем...

Когда разлили всем пива, и я его выпил, то сразу отключился...

Мама рассказывала, что я тут же сполз под стол, как тряпичная кукла. Проснулся уже утром.

После Нового года мы с папой были дома. Он не мог встать, я за ним ухаживал, как мог...Что-то делал по хозяйству, брат мне давал задания и я старался их выполнить - побаивался брата, он был со мной строг...

13 января, ровно в полдень, отец меня подозвал, что-то пытался мне сказать, но говорил так тихо и бессвязно, что я его никак не мог понять. Я даже влез на его кровать, приблизил ухо к его губам, но ничего не мог разобрать.

Вдруг он замолчал, по лицу прошли судороги, и я понял, что папа умер.

До старого Нового года он не дотянул 12 часов.

Накануне вечером мама кормила его 'супом' - размоченными в кипятке крошками - и он ей сказал, что такого вкусного супа он никогда у нее не ел, и чтобы она всегда готовила такой суп...

Мама пришла с работы и как-то не удивилась тому, что отец умер...

Никак не отреагировала.

Похоже, она все поняла еще тогда.

Когда его привезли сослуживцы...

А может, уже и сил не было на эмоции...

Он пролежал у нас в комнате до 1 февраля. Мы использовали его продовольственную карточку. А потом обмотали его тело чистой простыней, что была получше, уложили на сцепку из двух саночек и поволокли эти саночки по лестничным маршам...

Я попытался помогать, но меня оставили дома - я, похоже, уже тоже был плох...

Было грустно и пусто без папы. И очень холодно...

Его отвезли на сборный пункт - на ипподроме, где сейчас ТЮЗ.

Надо сказать, что папа у меня был замечательный. Добрый и очень заботливый. Он все время что-то приносил в дом - нам. Отрывая эту еду от себя, чтоб поделиться с нами то фуражной чечевицей, то казеиновым клеем, то жмыхом. А ведь сколько было случаев совсем другого поведения.

Мама считала, когда он притащил буржуйку и стал ее устанавливать, что это ни к чему, на что он твердо ответил: 'Зима будет тяжелая. Буржуйка необходима'

Скоро и я слег. Некоторое время я еще как-то ползал по дому, а потом и на это не осталось сил. Просто ноги не держали, я не мог не то, что ходить, просто стоять. Лежал под несколькими одеялами и пальто, одетый по - зимнему. В ушанке. Сна не было, были спазмы голода и круглосуточный пунктир забытья и лежания в темноте с открытыми глазами. Это время я запомнил как очень темное. Иногда зажигалась коптилка, иногда горела буржуйка - но темнота была все время. Окна были заделаны одеялами для светомаскировки и тепла, и открывался только маленький кусочек.

Я уже был 'не жилец' и знал это. Но это уже не пугало. Лежал в полном безразличии с крутящими болями в брюхе и когда был свет - рассматривал свои ногти. Мама и брат сердились на меня и ругали - чтоб я этого не делал. Они слышали от соседей, что это верный признак скорой смерти.

На наше счастье стекла нам вышибло только в 1943 году. Тогда же здоровенный осколок вынес в нашей комнате подоконник с куском стены и батареей отопления. А ведь у многих еще в 1941 были выбиты окна...

Налетов вроде не было, да и обстрелы то ли были вдали, то ли я их так уже воспринимал...

Однажды слышу, заходит соседка - Елена Людвиговна, подруга моей мамы. Спрашивает: 'Что Алик умирает?'

- Да - отвечает мама.

Для меня это не было секретом, я очень здраво понимал свою обреченность.

- Тут одна спекулянтка предлагает овес, горчичное масло и сахарный песок. Может, купите?

Меня поразило, как молнией - надежда появилась!

Мама купила весь этот 'продуктовый набор' за имевшиеся у нас ценные вещи...

Это без шуток был для меня из ряда вон выходящий момент воскрешения. Да и пайки стали увеличивать.

Месяца два я учился ходить, покуда хватало силенок, опираясь всем телом на стол.

И когда смог сделать первые самостоятельные шаги на ватных 'не своих' ногах - это тоже был очень радостный момент.

После этого в моей жизни были и хорошие, радостные моменты (и я их помню) и жуткие, совершенно безвыходные ситуации (и их я тем более помню), однако более сильного в эмоциональном отношении, что было во время блокады - у меня не было...

Шутка ли - второй раз родиться и второй раз научиться самостоятельно ходить...

Как начал ходить - приступил снова к своим обязанностям. Правда, трехлитровый бидон был чересчур тяжел - таскал воду в бидончике поменьше. Ну а нечистот тем более было на донышке. Они примерзали. Поэтому у меня во дворе была припрятана железяка - ею и отбивал со дна...

Тяжело было очень - каждый подъем даже без бидона давался с трудом. И дыхания не хватало и силенок...

И есть все так же хотелось.

К весне снабжение улучшилось, стало стабильным - в самые тяжелые месяца бывало, что и хлеб не привозили и можно было не попасть в число тех, кому доставалось. И нормы увеличились, и продукты стали разнообразные выдаваться.

К этому времени относятся два моих моральных падения, за которые и сейчас стыдно, но из песни слова не выкинешь. Первый раз брат выкупил конфеты. Они были такими веретенцами сантиметра по три длиной каждое. Несколько штук.

Я сидел дома один. Дай, думаю, попробую от каждой конфетки по кончику. Попробовал. Невероятно вкусно! Сладко! От этого вкуса уже и отвык.

У нас был строгий порядок - пайка каждого лежала в определенном месте. И никто не имел ее права трогать, кроме того, кому она принадлежала.

Так было с хлебом и со всем поделенным. Никогда это правило не нарушалось. А тут эти несколько конфет были как бы не распределенными.

Так я к ним и прикладывался, пока они из веретенец не превратились в бочоночки. Для меня это было очень неожиданно - и сам не понял, когда успел их так обточить, попробовал-то всего несколько раз...

Вечером, когда мама пришла с работы и все это увидела, сказала только: 'Ты думаешь, мы не нуждаемся в сладком? Ты поступил по отношению к нам очень плохо'

Больше ни она, ни брат не распространялись на эту тему. А 'бочонки' тем же вечером поделили. Пожалуй, мне больше никогда в жизни не было так стыдно...

Второй раз подобный же казус произошел с мясом. Брат выкупил мясо - по - моему, это был конец марта - начало апреля. Кусочек был маленький, грамм 300. И опять же не деленый. Меня это и подвело.

Я отрезал от него тонюсенький прозрачный пластик. Больно уж кусочек мяса выглядел аппетитно. Отрезал, благо в комнате было так холодно, как в морозильнике. Мороженое мясо резалось легко.

Сырое мясо оказалось очень вкусным. Я даже удивился, зачем его варят. Оно же и в сыром виде вкусно!

Не помню, но, похоже, я отрезал еще пластик и еще...

Когда с работы пришла мама и я ей повинился, она сказала, что, во-первых, рассчитывала сварить суп дважды, а осталось только на один раз, а во-вторых, в сыром мясе могут быть личинки глистов и поэтому его есть так очень опасно. Второй довод оказался очень действенным - больше никогда не ел сырое мясо.

С наступлением весны у нас стали качаться зубы и на деснах появились очень болезненные язвочки. Цинга. А у мамы язвы появились и на ногах.

Она даже слегла на несколько недель.

Зато возобновилось движение трамваев. Это был праздник! Мы даже с ребятами несколько раз съездили на Ржевку - за порохом. Вот ведь - еле ноги волочил - а за порохом поехал.

Немцы усилили артобстрелы. Теперь город обстреливали особенно жестко утром и по вечерам - когда люди ехали и шли на работу и ехали с работы. Работали артиллеристы профессионально - рассчитывали и пристреливали трамвайные остановки, людные места, очереди у магазинов. По другим объектам - рынкам, госпиталям, больницам, школам - тоже продолжали работать.

Брат однажды прибежал в шоке, весь в крови - снаряд ударил в вагон, где он ехал и осколки скосили стоявших перед братом пассажиров - они его своими телами прикрыли (утром у Московского вокзала это произошло).

Его одежду надо было постирать - он был весь в крови, а для этого и воды понадобилось много, и мама лежала больная. Мороки было много, но главное - его не зацепило, повезло.

Примерно в то же время я тоже попал под обстрел и тоже в районе площади Восстания. К моему счастью я тогда не дошел до угла Лиговки и успел приткнуться у бордюрного камня на мостовой проспекта 25 Октября (сейчас - Невский проспект). А за углом как раз стояли люди - очередь видимо - и их всех смело первым же разрывом, так что ошметья выхлестнуло из-за этого угла. Шел бы быстрее - попал бы аккуратно под этот разрыв. А так увидел это - и залег.

Я не пострадал, но столько окровавленных разорванных тел меня ошарашили. Запомнился кусок черепа и отрубленная женская рука на трамвайной остановке - туда тоже попал снаряд...

Артиллерийский обстрел обычно велся очередями, с паузами.

Вроде все закончилось, люди начинают движение и тут снова с десяток снарядов. Огневые налеты чередовались с беспокоящим огнем - когда рвались по одному - два снаряда через неравные промежутки времени.

Явно кто-то разрабатывал график огня, рассчитывал по районам. Привязывал к конкретным целям. С учетом рабочего времени, психологии и так далее...

Например, когда становилось ясно, что трамвайная остановка пристреляна - наши переносили ее в сторону. Начиналось все сначала.

Не знаю, как немцы корректировали огонь, но, по-моему, они знали, где остановки и прочие цели достаточно точно. И если госпиталь с места не сдвинешь, то вот откуда они узнавали о перемещении остановок?

Правда, мы с папой - еще осенью - во время налета видели, как кто-то запустил зеленые ракеты - как раз в направлении военного объекта, рядом с которым мы как раз шли. Папа тут же потащил меня прочь - чтоб и под бомбу не попасть и с НКВД не объясняться...

К этому времени мы в квартире остались одни - кто помер, кто уехал.

Например, еврейская семья, жившая по соседству, вымерла практически вся - еще в декабре. Только двое эвакуировались по Дороге Жизни. И дочь уже умерла там - от дистрофии так просто не убежишь, а на первых порах от большого сочувствия, и от малого опыта эвакуированных из города встречали обильной едой. А это часто было смертельно.

Вообще умереть можно было от многих причин. Где-то в декабре 41 папа принес кусочек подсолнечного жмыха - после выжимки масла такое оставалось. По прочности - практически камень, но с изумительным запахом и привкусом подсолнечника, семечек.

Мама принялась его размягчать. Не помню, что она с ним делала, но возилась долго. Мне дали маленький кусочек, и я был целиком занят им.

На следующий день мама сделала из этого размягченного жмыха лепешки, хотя вообще-то получилась коричневатая кашица. Поджарила она это на остатках рыбьего жира, который нашли в семейной аптечке.

Деликатес растянули на два дня. Больше не получилось к нашей грусти. Была даже такая мысль, что после войны не плохо бы почаще готовить такое вкусное кушанье.

И вот после второй трапезы появились позывы к тому, чтоб облегчиться. Вот тут-то и возникли проблемы - тебя распирает, разрывает буквально, а ничего наружу не входит.

Это был жутчайший запор. Только после страшнейших мучений и даже манипуляций удалось избавиться от 'шлаков из жмыха'. Хорошо, что плитка жмыха была маленькая и поделили ее на всех, да и ели два дня, а не съели за один раз. А сколько сил было израсходовано, чтоб освободиться от этих шлаков...

Да чего говорить - любое действие - даже сходить в туалет - в условиях блокады было серьезным испытанием. Случаи, когда люди замерзали на горшке были нередки...Больно уж сил было мало у людей - и наоборот - слишком мощные силы были против...

И все это нам устроили цивилизованные немцы. Меня удивляют разговоры о том, что мы должны были сдаться - особенно после многократной публикации документов о том, какую судьбу нам приготовило немецкое руководство. Удивляет постановка на одну доску наших солдат - и немецких.

Дескать, все были несчастны, их горемык погнали воевать, а они чуть ли не хотели...

Какая дурь...Они воевали с охоткой, изобретательно и весело. И старательно убивали нас. И в плен не сдавались. Хотелось им тут землицы, богатства и рабов.

И все эти вопли об изнасилованных немках...

О нашей вине...

Причем вопят-то как раз не немцы, а наши вроде бы журналисты. Удивительно.

Очень удивительно...

И жаль, очень жаль, что родители этих журналистов не оказались тут - в блокаде...