Главная битва Победы.

Представлено новое понимание содержания 14-месячной позиционной битвы на центральном участке советско-германского фронта как стратегии связывания крупных немецких сил угрозой перехвата коммуникаций и принуждения их к несению тяжелых потерь в контратаках ради предотвращения этих угроз.

Введение.

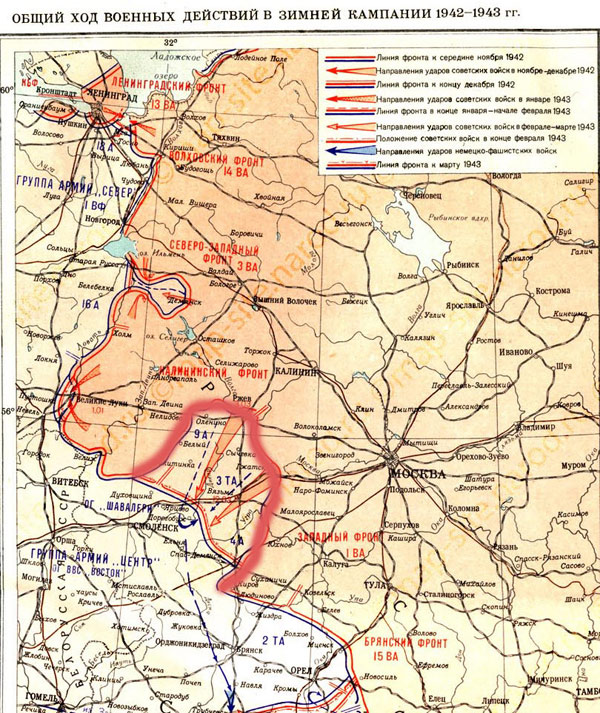

Длившаяся 14 месяцев битва на центральном участке советского фронта вокруг Ржевского выступа и его основания, - является практически неизвестной страницей войны. Более того, появившиеся в настоящее время книги и статьи представляют события на этом участке как провал советской военной стратегии. За 14 месяцев прошло четыре операции: две Ржевско-Вяземские и две Ржевско-Сычевские. При этом особого продвижения советских войск не наблюдалось. Ржев не взяли, немцы его сами оставили в начале марта 1943 года. Большого количества пленных не брали. Просто несколько месяцев боев без осязаемых результатов.

Автор Исаев называет это позиционным кризисом. Количество пулеметов и противотанковых средств у обороняющейся стороны стало настолько большим, что наступательные усилия поддержанной танками пехоты оказывались бесполезны.

Автор Бешанов просто называет книгу «Год 1942-ой - учебный». Воевать не умели. И учились помаленьку. Платя за науку огромную цену в жизнях.

Чуть ли не энциклопедический пример боев за деревню Полунино на северо-западе Ржевского выступа, тем не менее заставляет усомниться по крайней мере в безнадежности позиционного кризиса. Да, действительно, неделями войска несли невыносимые потери в лобовых атаках на этот укрепленный пункт. Потом командир дивизии лично прощупал болотце, обнаружил, что оно высохло. Вывел по болоту два полка во фланг - и за два часа боя взял деревню. Это было в августе 1942, а в ноябре этого же года в ходе операции «Марс» два полка кавалерийского корпуса Крюкова незаметно просачиваются через фронт. Огонь немцы открывают уже только по третьему полку. В декабре бригада танкового корпуса Катукова ночью пересекает линию фронта и на броне вывозит в свое расположение кавалеристов полка, совершавшего месячной длительности рейд по тылам противника на Ржевском выступе. Это в зоне-то, имевшей глубину укреплений до 80-100 км!

Не могло быть глубокого позиционного кризиса в лесной зоне советско-германского фронта. Фронт был достаточно прозрачен. Кроме, конечно, некоторых особо укрепленных мест.

Учились воевать? - Может быть… Но здесь еще одна неувязка. Против якобы «неучей» Западного и Калининского фронтов противнику пришлось держать группу армий «Центр», составлявшую 41% сил противника на Восточном фронте. При этом в районе Ржевского выступа и его основания находилось до половины танковых дивизий немцев. А в августе 1942 сюда пришлось перебрасывать еще и лучшую дивизию вермахта - мотопехотную дивизию «Великая Германия»(«Гроссдойчланд»).

Для сравнения можно указать, что на всю группу армий «Север» у немцев была всего одна танковая дивизия.

Мощнейшая система долговременных укреплений с дотами, дзотами, бронеколпаками, с врытыми в землю трофейными советскими танками в качестве неподвижных огневых точек, - не позволяла освободить для эффективно наступающей южной степной группировки ничего. Более того, еще с юга забирали войска в помощь группе «Центр». Ровно то, что должно было позволять держать фронт малыми силами, а остальное с максимальной эффективностью использовать на маневренных направлениях, - почему-то использовалось огромной группировкой.

Не вяжется это с учебными боями неграмотной армии… Никак не вяжется. Надо разбираться. Вопрос, как оказалось, непростой и чрезвычайно интересный.

Штурмовики.

В конце первой мировой войны позиционный фронт на Западе столкнулся с необычным явлением. Немцы стали наступать совсем не так, как это было раньше. Не волнами стрелковых цепей, а штурмовыми группами. Группа хорошо подготовленных солдат, имеющих хорошо отработанную систему сигналов для связи и управления, перемещается по полю боя с использованием складок местности. Короткими перебежками, с ведением прицельного огня из имеющихся у атакующих видов оружия(ручных пулеметов и минометов). С передачей сигналов в тыл для того, чтобы артиллерия своим огнем подавила выявленные опасные огневые точки.

Атакующие штурмовые батальоны немцев на поле боя несли меньшие потери, чем сторона обороняющаяся.

Для проигравших первую мировую войну немцев слово «штурмовик» стало синонимом победной тактики, синонимом реванша. Слово «штурмовик» у немцев используется в риторике политических партий. СС- это тоже аббревиатура, содержащая в своем составе Sturm. Короче: технология победы в полевом бою немцами была отработана на полях Франции, освоена и не забыта. Наоборот, на эту технологию Германия почти молилась.

К началу второй мировой идея штурмовиков оказалась развита и выведена на уровень гораздо выше батальонного. Целые дивизии превращались в штурмовиков. Потому что рядом с пехотой в атаку шли танки и бронетранспортеры, с которыми была связь, которым можно было указать на неудачно оживший пулемет обороняющихся. Если противник был достаточно крепок, то его позиции могла разбомбить вызванная и наведенная по рации авиация или разбить артиллерия, огонь которой корректируется прямо с поля боя. 100%-ная грамотность вермахта, насыщенность его средствами связи, инженерными средствами, - однозначно делали немецкого солдата сильнее своего противника. Его личная храбрость и личные умения многократно умножались за счет средств связи, корректировки огня, разведки, четко отлаженной системы взаимодействия родов оружия.

Ничего подобного у Красной армии не было. Прежде всего проблемой были средства связи. Проблемой была недостаточная грамотность бойцов и офицеров. Опыт грамотного ведения войны, атак штурмовыми группами, - в первую мировую появился и у русской армии. Но не стал нормой. На этом опыте не был воспитан ни кадровый офицерский, ни тем более солдатский состав. Штурмовик - это прежде всего образованный солдат, думающий. Много таких солдат в принципе не соберешь. Даже если все они с дипломами о высшем образовании. Но при наличии нормальных средств связи можно отдать функцию мышления тем, кто мыслить может. Командиру. А он будет быстро и эффективно подключать то минометчиков, то артиллеристов, то экипаж танка(или целое танковое подразделение), то авиацию. Вовремя и точно.

У немцев такая возможность в начале войны была. У советской стороны - эти возможности были весьма ограничены.

Именно поэтому так легко прорезалась советская оборона в 1941 году. Чудеса храбрости бойцов неведомых гарнизонов дотов, рот, занявших ключевые высотки, - были ничем против штурмовой тактики противника. Ну а дикий расход противником боеприпасов против любого признака шевеления и сопротивления - проламывал все. Война 20 века в значительной мере вычеркнула из достоинств армии стойкость в жесткой обороне. Жесткая оборона не преодолевается. Зачем? - Она просто уничтожается огнем артиллерии и бомбами. Если кому-то надо проломить сколь угодно прочную оборонительную полосу, он подгоняет большое количество артиллерии, авиации, большое количество снарядов и бомб. И просто стирает с лица земли то, что ему мешает. С остальным справляются высококвалифицированные солдаты-штурмовики. Потери обороняющейся стороны по отношению к наступающей 10:1. - И это не предел.

Героизм только в том смысле полезен, что уцелевшие после артобстрела и бомбежек 5-10% бойцов все-таки стреляли и наносили урон врагу. А не просто бежали или, ошеломленные, подавленные, сдавались. Сдавались. Но далеко не все. Многие все-таки сражались даже в этой безнадежной обстановке. За 6 месяцев 1941 года только сухопутные войска Германии израсходовали боеприпасов больше, чем было произведено всей германской промышленностью за весь 1941 год. Расход боеприпасов сухопутными войсками за каждые три месяца кампании 1941 - превысил возможности производства боеприпасов мобилизовавшейся Германией в 1942 году за период 4 месяца. То, что обрушилось в 1941 на те полки и дивизии, которые пытались останавливать врага, аналогов в мировой практике не имеет. Об этом почему-то не говорят историки. Не то не понимают, не то…

Главное, из сказанного следует, это то, что Советскому Союзу не хватило бы крови противостоять вермахту. Грамотные, оснащенные связью, с отработанной системой взаимодействия родов оружия войска - всегда сильнее просто вооруженной массы с каким угодно количеством летящих не туда, куда надо самолетов, с каким угодно количеством не знающих, как изменилась обстановка, нерадиофицированных танков.

В наибольшей степени превосходство маневренной, имеющей прекрасно налаженное взаимодействие между родами оружия армии, - сказывалось в лесостепной полосе. Широкие пространства для маневра, позиции обороняющихся как на ладони. Бомби, обгоняй, отрезай, расстреливай, бери деморализованных бойцов в плен. Этому что-то надо было противопоставить.

Иначе бы просто не хватило русской крови.